近年来,我校作为全省唯一聚焦文旅产业的应用型本科高校,坚持以提升人才培养质量为中心,以统筹发展和安全为原则,以服务文旅强省建设为方向,认真落实省委书记胡昌升来校调研指示精神,锚定“在化育成人上打头阵、在服务文旅上建高地” 的目标定位,制定《服务文化和旅游深度融合实现高质量发展实施方案》《服务地方事项清单》,将文旅服务纳入学校“十四五”发展规划核心指标,细化任务书、时间表、路线图,构建了 “政策衔接—学科支撑—人才培养—产业服务—文化传播” 的全链条文旅服务体系,在科研创新赋能行业发展、特色文化传承创新、社会服务支撑区域需求、人才培养精准供给、国际合作彰显文化自信等领域取得显著成效,为全省文旅产业高质量发展注入了强劲动能,交出一份服务甘肃文旅强省建设的“文理新答卷”。

科研创新“破局”,从“科学研究”到“产业实效”

“不仅要做科研,更要做能解决文旅产业真问题的科研。”这一理念正体现在学校科研工作的每一个细节里。学校以“有组织科研”为抓手,搭建起“省级平台引领、校级平台支撑”的科研矩阵:现有国家非遗研培基地、甘肃省旅游智库、甘肃全域旅游协同创新中心等10余个省级以上科研平台(基地),还组建了文旅产业高质量发展研究院等6个校级特色平台,依托校级平台培育的“甘肃文旅产业研究院”,入选省教育厅等四部门联合发布的高校产业研究院名单,成为服务产业的“核心引擎”。

获批省部级项目立项100余项,文旅、传媒艺术领域占比超75.35%,其中《祁连山国家公园生态系统服务价值演变的政策效应及优化提升策略研究》等项目精准聚焦生态旅游、文旅融合等甘肃文旅发展关键领域,曲艺《黄河之滨也很美》、纪录片《丝路印迹》等成果获敦煌文艺奖,《甘肃省志 旅游志》《敦煌写本蒙本十种校释(校注)》等成果获甘肃省哲学社会科学奖,纪录片《丝路花雨40年》等成果获甘肃广播影视奖、《文化生态视域下的甘肃民间故事研究》等成果获甘肃民间文艺百合花奖。

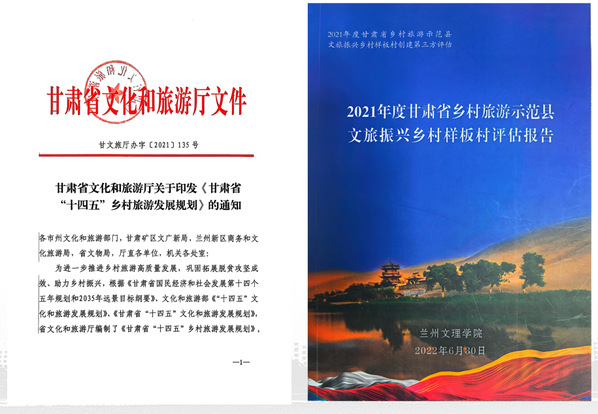

牵头编制《甘肃省“十四五”乡村旅游发展规划》《甘肃省文化和旅游深度融合发展的实施意见》等10余项政策文件,产出30余项高质量咨政报告,16项获省级机构采纳,王军博士撰写的《加快建设甘肃省地学研学旅行基地的建议》获得高度肯定,直接转化为《甘肃省研学旅行基地建设三年行动计划》,推动全省研学旅行规范化发展,更是成为全省文旅顶层设计的重要参考。

文化传承“活化”,让非遗、敦煌、黄河文化“活”起来

学校立足甘肃“敦煌文化、黄河文化、红色文化、非遗文化”等核心资源,走出了一条“创造性转化、创新性发展”的新路径。

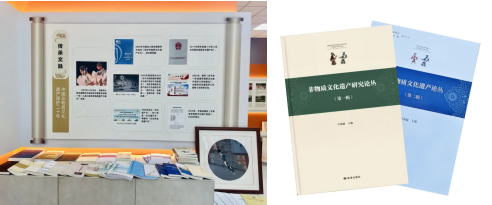

走进学校非遗知识馆,洮砚的温润、陇绣的精巧、保安腰刀的锋利、皮影的生动扑面而来——这里集中展示了200余件甘肃非遗实物,整合了1000余条数字化资源,面向公众免费开放,这只是学校“活化”甘肃文化资源的一个缩影。在非遗保护领域,2022年学校成功获批全国首批、甘肃省唯一“非物质文化遗产保护”本科专业,首创“理论 + 实践 + 创新”三位一体培养模式,还获批了“甘肃省非物质文化遗产研究基地”“甘肃省非物质文化遗产传承教育实践基地”,创办《非物质文化遗产论丛》辑刊,建成“甘肃非遗数据库”,形成了非遗保护传承的“完整链条”。

敦煌文化传承更是学校的“金字招牌”。以高金荣教授创编的“敦煌舞基本训练”教材为基础,学校构建起国内具有首位度的敦煌舞教学体系,以演促教,原创《敦煌梦幻》《极乐敦煌》《丝路舞翩跹》等多部教学舞台剧。《丝路舞翩跹》于2024年入选文旅部第二届“青春正当时”文艺中国主题展演,还登上北京舞蹈学院第五届“一带一路”民族传统舞蹈展演平台,成为西北地区唯一获此殊荣的高校;2025年,学校《敦煌舞教学体系的传承与创新发展》计划更是入选文旅部艺术职业教育提质培优实践创新项目,让敦煌舞从莫高窟壁画“走进”课堂、“舞向”全国。

在红色文化与黄河文化领域,学校同样成果丰硕:拍摄的重大理论文献纪录片《南梁纪事》入选2022年国家广电总局推荐优秀国产纪录片;出版全省首部《甘肃红色旅游教程》,获批甘肃省铸牢中华民族共同体意识教育基地;近五年承担《甘肃黄河文化内涵及传承发展路径研究》省级以上项目、规划30余项,完成黄河上游8个市州非遗资源普查,用艺术创作、视觉设计、融媒体传播,讲好了“黄河故事”。

人才培养“精准”:近半数毕业生扎根甘肃文旅一线

学校围绕甘肃文旅产业需求,构建了“文化+创意”“旅游+演艺”“旅游+金融”“旅游+设计”等特色培养方向,形成以5个国家级一流专业为核心、8个省级一流专业为支撑的文旅专业集群,88%的专业直接对接文旅产业需求。“近五年培养毕业生 15000 余人,留甘工作比例达到49.40%”,从事文旅行业者占到大多数,充分彰显了学校对甘肃文旅人才需求的“精准对接”。

在培养模式上,学校创新“两对接两合一”育人模式,采用“2+1+1”分段式进阶实践教学,深化产教融合,与企业实现“主体融合”“内容融合”“过程融合”;开设“云导游”“旅游英语”“可移动文物保护与修复”等特色微专业,建成多个实践教学基地,还成立甘肃省首批示范性现代产业学院“现代文旅国际产业学院”,培养“接地气、能干事”的应用型人才。

学生创新能力同样亮眼。学校构建“科研带动-比赛激发-综合创新”三阶递进式培养体系,推行“项目化+导师制”,近五年学生参与教师科研项目215人次,获国家级学科竞赛奖项207项、省级奖项1157项。更有“甘谷麻鞋非遗直播电商”项目深度嵌入企业市场化推广,与天庆博物馆合作打造的兰州市首家“博物馆剧本杀”实现市场运营,让学生在实践中成长为甘肃文旅的“新生代主力军”。

校地协同“务实”,把“论文写在陇原大地上”

“从庆阳的‘互联网+美育’到临洮的‘一村一品’设计,从民勤的文旅人才培训到敦煌莫高窟的壁画修复,我们的服务始终跟着甘肃文旅需求走。”反应了校地协同的“务实底色”。

近五年,学校践行“把论文写在陇原大地上”的理念,构建“咨政+定标+规划+样板+交流+模式”六位一体服务模式,承担地方政府和企业委托的横向课题126项。在乡村振兴领域,实施“乡村文旅赋能计划”,承办甘肃省“三区”人才支持计划文化工作者专项培训,赴河西、定西等地开展乡村环境美化彩绘与美育活动,其中庆阳“互联网+美育”项目入选2023年省委宣传部宣传思想文化工作“优秀创新案例”,获《人民日报》报道;推动礼县大黄传统加工技艺保护与产业化开发,构建临夏无花果、果桑良种及精深加工产业链,创新“AI+IP+甘味农产品”传播模式,以“薯小甘、元气宝、甜合合”IP制作的微短剧全网播放量超10万次,带动农户增收。

在产业服务中,学校更是“精准发力”,为民勤、宕昌等县区培训文旅骨干1600余人次,培训非遗传承人近200人;为景泰永泰古城提供全域旅游发展对策,为永登连城古镇开展历史文化遗产数字化保护;研发的“纳米复合修复材料”成功应用于壁画保护,解决传统材料易老化、兼容性差的问题;开展的“花儿”非遗项目信息采集成果被联合国教科文组织采纳,实现甘肃非遗的国际传播。

数智赋能“提速”,加速驶入“E时代”数字应用快车道

紧跟时代要求,科技赋能文创开发。建成“大地湾史前文明数字化综合展示系统”,实现8000年前聚落场景沉浸式复原,代表甘肃参展第九届中国国际版权博览会,并成功转化省级虚拟仿真实验教学项目。打造敦煌文献资源中心、西北音乐地图、非遗数字保护数据库等3个专业库,采集音频、视频等数据8000余条,支撑省部级以上项目10余项。依托省教育厅产业支撑等项目,挖掘项目数据资源,开发非物质文化遗产地图、西北音乐地图、壁画古乐器数字复原与展示系统等文化科技融合产品3项。

持续推动数智技术在人才培养中的应用,构建“六维协同与双驱联动”应用型设计人才培养范式,构建“文化+技术”双主线课程链,获批视觉传达设计、环境设计2个国家级一流本科专业建设点,开发“丝路文创设计”、“地方创生设计”等特色课程,与北京理工大学共建“数字丝路”设计+文旅数字工坊,实现“实验室技术→课程模块→商业产品”三级转化,依托学生毕业设计展等平台,持续展示推介文创产品,为行业培养输送文创设计人才 。

强化学生适应E时代发展要求的创新能力。近五年,学生参与教师科研项目215人次,设立学生科研能力培育项目210项,发表学术论文121篇。在中国国际大学生创新大赛、电子商务三创赛等多项大学生学科竞赛中,荣获国家级和省级奖项1364项 。

国际传播“出圈”,让甘肃文旅走向“一带一路”

作为“一带一路”高校联盟创始成员单位,学校还积极搭建国际平台,让甘肃文旅声音传向世界。2025年9月,在敦煌文博会“一带一路”高校联盟十周年活动中,学校牵头成立“一带一路”高校联盟文化和旅游分盟,来自24个国家和地区的41所国外高校、54所国内院校近百名专家学者齐聚,为“一带一路”文旅合作搭建机制化平台。

近年来学校已与塔吉克斯坦、伊朗、乌兹别克斯坦等7所沿线国家高校签署合作协议,建有中塔文化研究与交流中心;与乌尔根齐州立大学合作开设线上中、俄语基础课程,服务当地文旅人才培养;累计培养沿线国家本科生25名,推荐22名学生赴相关国家攻读硕士学位,学生在塔吉克斯坦国立文化艺术学院国际民族艺术大赛中斩获25项奖励。

学校还打造“丝路文明对话”品牌活动,在敦煌举办文化科技国际学术会议,组织敦煌舞、非遗项目赴敦煌文博会展演,协助省文旅厅推广“交响丝路・如意甘肃”国际品牌,围绕落实“一带一路”倡议和西部陆海新通道总体规划,联合省内高校和企业专家对河西地区进行了深入调研分析,“加快推动甘肃河西地区陆海新通道建设的对策建议”获得认可和采用,为甘肃文旅企业“走出去”提供了新指向、新路径。